Метавселенные, ИИ, трансцендентальный борщ: лекции ВШЭ для молодежи на выставке «Россия»

8 июня на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Российское общество «Знание» организовало лекции преподавателей-практиков факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, который в этом году празднует свое 10-летие. Основной аудиторией лектория стали школьники и студенты, которые видят свое будущее в творческих профессиях. Лекции были посвящены медиа, дизайну, кино и метавселенным, в том числе в контексте использования ИИ, а также перспективам развития креативных индустрий.

Рассказываем истории

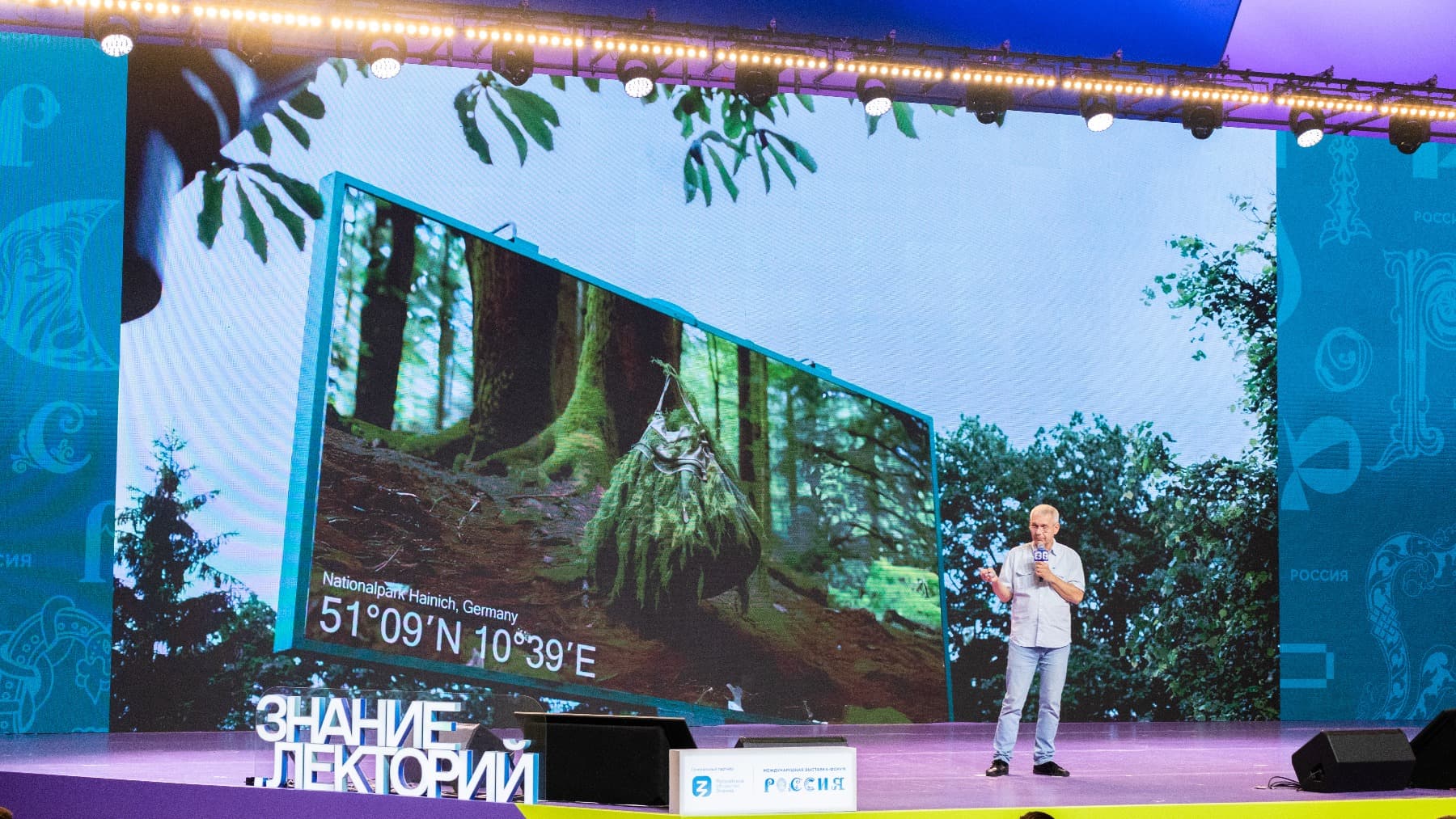

В первой лекции речь шла о различных аспектах работы современных медиа, ее прочел Олег Дмитриев, заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ, советник МИА «Россия сегодня».

Один из его тезисов заключался в том, что потребителям СМИ интересны прежде всего истории — рассказы, а не сообщения или интервью, и на ФКИ у будущих журналистов формируют именно навык рассказа историй.

Другой тезис — о важности умения рассказывать просто о сложном. «Как только возникает официозный текст, это, скорее всего, искусственный интеллект. Меня спрашивают: ты распознаешь, что это ChatGPT? Я отвечаю: распознать не могу, но чувствую. В нем много абстрактных существительных — смерть для любого текста, терминологии, общих предложений, которые не содержат никаких деталей. Как правило, это тексты без души, и молодежь такие тексты не любит», — пояснил Олег Дмитриев.

Работаем вместе с ИИ

Следующую лекцию прочел Вадим Булгаков, преподаватель Школы дизайна, дизайнер, арт-директор и диджитал-продюсер. Он рассказал о совместной работе человека и искусственного интеллекта в креативных индустриях.

«Впервые в истории цивилизации появился инструментарий, который может генерировать идеи вместе с нами. Кругозор генеративных моделей обычно больше, чем у среднего человека, потому что их можно обучить на большем объеме данных», — считает лектор. Он привел результаты последних исследований, сравнивающих качество дивергентного мышления у моделей и у большой выборки людей, и один из выводов заключается в том, что ИИ демонстрирует уровень чуть выше среднего. То есть с процессом придумывания машина справляется хорошо.

Вадим Булгаков выделил три направления взаимодействия людей и машин: аугментация (улучшение своих навыков при помощи технологий), автоматизация и кооперация (выстраивание способов взаимодействия для улучшения результатов, когда, например, ChatGPT становится собеседником для обсуждения идей). Все эти направления актуальны для креативных индустрий, так что студенты ФКИ осваивают курс по работе с ИИ.

Помогаем и сопереживаем пользователям

Александр Алексеев, руководитель направления «Искусство рекламы», куратор направления «Дизайн и продвижение цифрового продукта» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, президент Клуба арт-директоров России, рассказал о креативных трендах на ближайшее будущее.

В числе таких трендов — проявление брендом эмпатии. В противном случае он не будет существовать для пользователей — ведь людям надо помогать и сопереживать. В качестве примера лектор привел проект, в рамках которого заключенные получают новые профессии. По его оценке, значимость проекта обусловлена еще и тем, что каждый примеряет его на себя в условиях изменения карты профессий благодаря ИИ: «Мы все заключенные, и мы все переобучаемся».

Еще один тренд — переход от сторителлинга к сторидуингу, когда бренд предлагает человеку что-то сделать. «Дайте людям вовлечься в предложение бренда, сделать шаги, они этого не забудут и станут послами проекта», — отметил Александр Алексеев.

Сохраняем аудиторию бренда

Об антикризисных коммуникациях в эпоху ИИ рассказала Ольга Пескова, профессор Школы коммуникаций, академический наставник ОП «Интегрированные коммуникации». «Мы не тушим пожар — мы стараемся сделать так, чтобы минимизировать репутационный ущерб, сохранить способность и возможность работать с аудиторией, ее доверие», — пояснила она.

Лектор привела примеры ошибок, которые нельзя допускать в коммуникациях. Бывает так, что в рекламу включают острый креатив на чувствительные темы, после чего возникает культура отмены — люди отворачиваются от бренда. «В основе культуры отмены — конфликт ценностей. Для меня важны дети, важен прогресс, развитие технологий, патриотизм, и если я вижу, что кто-то некорректно, с нездоровым юмором высказывается об этих ценностях, возникают негативные последствия для бренда», — отметила Ольга Пескова.

Общаемся в метавселенной

Лекции Станислава Миловидова, старшего преподавателя Института медиа НИУ ВШЭ, и Анны Гришиной, автора дисциплины «Ивент-интеграция в Metaverse», основателя и руководителя MAYAM Digital Fashion Studio, были посвящены метавселенным.

«Метавселенная — это трехмерное виртуальное пространство, — пояснила Анна Гришина. — А соцсети — не трехмерное, там нет аватаров и человек выступает самим собой. В метавселенной обязательно должно быть социальное общение, и это не игра с компьютером в одно лицо. В компьютерных играх нельзя повлиять на сценарий, заданный разработчиками, а особенность метавселенной — возможность влиять на происходящее вместе с разработчиками и другими людьми. Там можно зарабатывать, создавая ценности».

В виртуальном пространстве можно провести мероприятие, организовать выставку, причем, по мнению лектора, в метавселенной сделать это проще, чем в реальном мире, но сложнее удержать внимание. Ведь если человеку неинтересно онлайн-мероприятие, он от него за секунду отключится. В своем курсе по ивент-интеграции Анна Гришина учит студентов захватывать внимание пользователя, чтобы он испытывал положительные эмоции и не отвлекался ни на секунду.

Она привела примеры мероприятий в метавселенных, которые организуют ее студенты по заказу брендов (важно, что студенты сами должны найти бренды, уговорить их провести мероприятие, а по его итогам делают презентацию с маркетинговыми показателями). Это может быть создание музея бренда, архитектурная инсталляция для девелоперской индустрии, представительство бизнес-клуба, где люди встречаются и что-то обсуждают. «В метавселенной это круче, чем создание сообщества во “ВКонтакте” или “Телеграме”», — считает лектор.

Угощаемся трансцендентальным борщом

О том, как современные технологии расширяют возможности художника, посетителям лектория рассказала Татьяна Фадеева, доцент Школы дизайна НИУ ВШЭ. Актуальность темы она объяснила тем, что художники обращаются к новым технологиям, вдохновляются их возможностями, и в результате произведения искусства часто выглядят непривычно для зрителя.

Еще в XX веке художники отвоевывали себе право на другие размерности. Например, они задействуют обоняние зрителя, вкусовые ощущения, звук, возможность перемещаться и проч. Одновременно они апеллируют к техническим аспектам, отправляются в научные лаборатории, где можно найти ответы на вопросы о будущем.

Один из проектов, о котором рассказала Татьяна Фадеева, — робот-повар для приготовления трансцендентального борща сайенс-арт-группы «Куда бегут собаки». Это ироническое произведение искусства: робот готовит борщ по результатам своего анализа философских текстов.

Смотрим кино

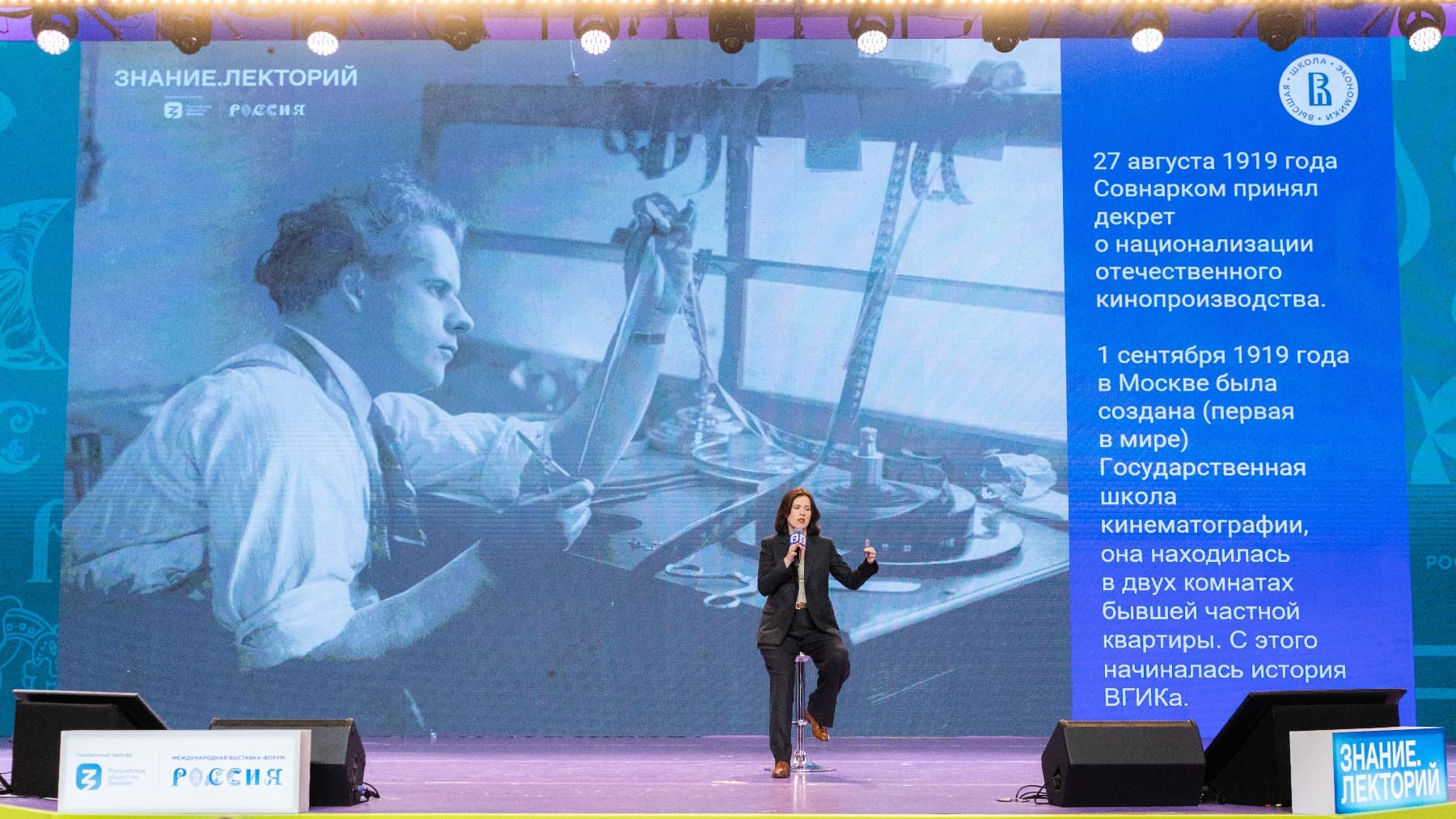

Две заключительные лекции были посвящены кинематографу.

Александра Старусева-Першеева, академический руководитель ОП «Современное искусство» НИУ ВШЭ, кинорежиссер и видеохудожник, рассказала о зарождении советского кино, сделав акцент на художественных приемах, которые применяли режиссеры тех лет. Она с сожалением констатировала, что, чем больше времени проходит, тем меньше молодые люди знают и понимают советский кинематограф. По ее мнению, нужно как можно чаще рассказывать о наследии советского кино и пробовать что-то из него почерпнуть.

Евгения Лазарева, приглашенный преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, рассказала об истории фильмов ужасов. Объясняя причины интереса зрителя к хоррорам, она сравнила их с огромной американской горкой, где люди то испытывают контролируемый страх, то смеются, получая от этого удовольствие. К тому же действие происходит на экране — зритель понимает, что опасность не настоящая, что это всего лишь игра.